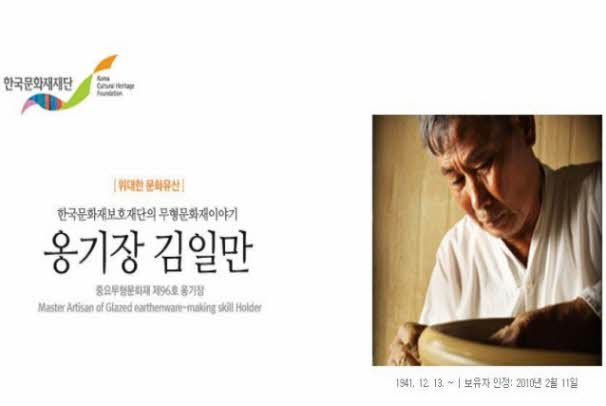

옹기장 김일만

질그릇 하나 부서지고 있다.

질그릇의 밑바닥에 잠긴 바다가

조용히 부서지고 있다.

스스로 부서져 흙이

되는

저 흔들리는 바다.

질그릇에 담긴 생선(生鮮)의 뼈,

질그릇에 담긴 폭풍(暴風),

질그릇에 담긴

공간(空間),

그 공간(空間) 하나 스스로 부서지고 있다.

- 오세영 시인의 <질그릇>

작품

- 소주독_ 11×44cm / 주병 _ 9×30cm

옹기토를 사용하여 발물레로 성형한 후 잿물을 입혀 옹기가마에서 7일간 소성하였다. 소주독은 직선적인 형태로 짧은 목에 손잡이가 부착되어

있다. 주병은 큰 몸통에 긴 목을 가지고 있다. 두 작품 모두 술을 저장하고 보관하며 운반하는 등 술과 관련된

작품이다.

- 질그릇 항아리 _ 30×50cm

질그릇은 황토로 성형한 후 잿물을 입히지 않고 구워 윤기가 나지 않는 그릇을 말한다. 이 작품은 주로 쌀과 잡곡 등의 곡물을 보관하던

항아리로 중부지방에서 많이 보이는 형태다. 간결한 형태와 기물의 어깨부분에 그은 선문(線紋)이 고요하면서 중후한 느낌을

준다.

- 질독_35x37cm

- 질독_37x52.5cm

숨 쉬는 그릇, 옹기

옹기의 특성

우리의 음식문화와 깊이 연관되어 있는 옹기의 특성으로, 저장성·통기성·보온성·방부성·자연환원성 등을 들 수 있다.

우리는 옹기 하면 장독·김칫독을 떠올리게 되고, 옹기에 담긴 음식물이 신선도나 맛에서 다른 그릇보다 월등함을 안다. 그 이유는 미생물의 활동을

조절해서 발효를 돕고 음식이 오래 보존되도록 하기 때문인데, 이는 즉 옹기가 숨을 쉬기 때문이다. 옹기는 고운 흙으로 만든 청자나 백자와는 달리

작은 알갱이가 섞여 있는 질(점토)로 만들어지는데, 가마에서 소성될 때 질이 녹으면서 미세한 구멍이 형성된다. 이 미세한 기공으로

공기·미생물·효모 등이 통과할 수 있는 것이다. 뿐만 아니라 온도·습도 등도 흡수 조절할 수 있어서 발효식품을 썩지 않게 오랫동안 숙성 저장하는

데 가장 큰 장점을 지니고 있다. 한편, 옹기는 단열에도 뛰어나 여름철의 직사광선이나 겨울철의 한랭한 바깥 온도를 조절해 준다. 그리고 깨어진

옹기를 땅에 버려 두고 오랜 시간이 지나면, 파편으로 남지 않고 흙으로 다시 돌아갔다가 옹기로 다시 태어나게 되는데, 이것이 옹기의 자연환원적

특성이다.

옹기의 종류

- 옹기의 이름은 그 역사만큼이나 용도에 따라 종류도 다양하고 지역마다 특징있는 이름을 가지고 있다. 살림 그릇으로 사용되는 옹기의 종류를

간단히 살펴보면, 운두가 높고 중배가 부르며 키가 큰 ‘독’, 위아래가 좁고 배가 부른 ‘항아리’, 독보다 조금 작고 배가 부른 ‘중두리’,

중두리보다 배가 부르고 키가 작은 ‘바탱이’ 등이 있다. 그리고 굽 없는 접시 모양의 넓은 그릇으로 독의 뚜껑으로도 쓰이는 ‘소래기’,

둥글넓적하고 아가리가 쫙 벌어진 ‘자배기’, 자배기보다 조금 크고 속이 깊은 ‘버치’, 물을 길어 와 부어 놓고 쓰는 ‘두멍’, 몸이 둥글고

아가리가 넓으며 양 옆에 손잡이가 달려 있는 ‘동이’, 아주 작은 자배기인 ‘옹자배기(옹박지, 옹배기)’, 아래는 좁고 위는 확 벌어진

‘푼주’, 위가 좀 벌쭉하고 밑에 높직한 굽이 달려 있으며 양쪽에 손잡이가 달려 있는 ‘소라(식소라)’ 등은 항아리보다 낮고 넓은 형태의

옹기들이다.

- 또한, 귀가 달린 그릇인 ‘귀때동이’, 동이보다 배가 부른 ‘동방구리’, 자그마한 항아리로 배가 부르고 목이 짧은 ‘단지’, 동이의

밑쪽을 마주 붙이고 꼭지를 달아 소주를 내리게 만든 ‘소줏고리’, 간장·기름 등을 병에 옮겨 부을 때 쓰는 ‘귀때’, 아주 작은 단지를 두

개에서 다섯 개 정도를 붙여 손잡이를 붙인 ‘양념단지’ 등도 있다. 이 외에도 장군·시루·촛병·확·확독·굴뚝·떡살 등 생활에 필요했던 모든

것들이 옹기로 만들어져 사용되었다. 그리고

알방구리·알항아리·알백이·방구리·썰단지·청단지·중단지·방퉁이·동우방퉁이·꼬맥이·맛탱이·전달이·물버지기·멍챙이·삼중단지·소락지·불백이 등 다소

촌스럽지만 구수하고 익살스러운 옹기의 이름이 지역에 따라 불리고 있다.

반백년 전통의 숨결을 빚어온 김일만 선생

- 중요무형문화재 제96호 옹기장 기능보유자인 김일만 선생의 옹기 제작은 5대조 할아버지 때부터 이어온 가업(家業)이라고 한다. 1941년

12월 경기도 안성시 보개면 양복리에서 부친 김운용 선생과 모신 서갑순 여사 사이에 4남 2녀 중 장남으로 태어났다. 부친은 옹기를 건조하거나

뒷일을 돕는 건아꾼이었다. 어렸을 적부터 부친을 따라 여러 곳을 옮겨 다니며 자랐는데 10살 때 강화도에서 한국전쟁을 맞이했다. 북쪽과 가까웠던

강화도는 일찍 점령당한 상황이었는데 부친의 기지로 강화도를 무사히 빠져 나와 백부가 있는 안성으로 거처를 옮겼다.

- 이후 장호원으로 다시 거처를 옮겨간 김일만 선생은 본격적으로 옹기 일을 배우기 시작한다. 15살 나이에 수비꾼((점토를 물에 풀어

이물질을 걸러내는 일을 함), 16살에 생질꾼(밖에 있는 흙에 물을 뿌린 후 작업장에 들이는 일을 함), 17살에는 건아꾼(옹기를 건조하거나

유약을 입히는 등의 일을 함)으로 일했다. 18살이 되어서야 경기도 여주에 와서 비로소 물레질을 본격적으로 배워서 대장(옹기를 만들거나 굽는

일을 함)으로 인정받았다. 대장의 일을 배우는 동안 옹기점 주인이 요구하는 온갖 허드렛일을 다 해주며 품삯도 제대로 받지 못했다. 이렇듯 공밥을

먹으며 물레질을 배우는 것은 이 당시 일반적인 옹기점의 관행이었다.

- 21살 되던 해 부모님이 계시는 장호원으로 다시 옮기고 22살 되던 해 부인 신종애 여사를 만나 혼인하고 이듬해 큰아들을 낳았다. 25살

되던 해에는 경기도 용인에 있는 옹기점에 가서 일을 하게 되었는데 이때부터는 건아꾼이 아닌 대장으로서 본인의 몫을 제대로 받기 시작했다. 이후

37살에 충청남도 아산시 인주면에 자신의 옹기점을 처음 설립했는데 기존에 운영되고 있던 옹기점을 매입한 것이 아닌 새롭게 옹기점을 설립한

것이어서 가마를 새로 박는 등 모든 것을 자신의 손으로 만들어야 했다. 옹기의 품질은 결국 가마에서 굽혀 나오는 상태에 따라 결정되는 것이기

때문에 처음 박은 통가마의 불을 잡지 못해 옹기가 제대로 만들어지지 않았다. 첫 해 실패를 하며 가마를 손보아 다음해부터는 소성 성공률을

높였다. 그런데 가마에서 불을 땔 때 발생하는 나뭇재가 주변 나무에 해를 끼친다고 인근 주민들이 문제를 제기하며 마찰이 일어났다.

- 결국 옹기점을 1980년 12월 여주군 금사면 궁리로 옮기고 대장 4명, 건아꾼 2명, 생질꾼 2멷을 고용하여 본격적으로 옹기점을

운영했다. 1983년에는 공장을 한 곳 더 확장하여 두 곳으로 공장을 나누어 운영하였다. 이때에는 대장이 10명, 건아꾼이 6명이나 되었는데,

두 공장의 사람들이 서로 사이가 좋지 않아 매일같이 다툼이 일어나 결국 위쪽에 있는 공장을 폐쇄하였다. 1980년대를 지나면서 옹기점의 상황이

악화되었다. 직원을 따로 쓰면서 옹기점을 운영할 상황이 못되어 결국 가족들로만 옹기점을 운영했다.

- 그러나 경제적인 어려움은 계속되었다. 그러던 중 1990년대 초 어느 잡지에 선생의 옹기점이 소개되고 이를 계기로 방송에 출연하는 등

서서히 대중에 이름이 알려지기 시작하였다. 옹기점 명칭이 원래 ‘금사토기’였으나 방송작가가 김일만 선생과 네명의 아들이 함께 하니 ‘오부자

옹기’가 어떻겠냐는 의견을 내놓아 이후부터 ‘오부자 옹기’로 알려지게 되었다. 2001년에는 화재로 인해 작업장이 소실되는 어려움을 겪게

되었다. 2002년 10월에 선생이 사용하는 질가마 1개, 통가마 2개가 경기도 민속자료 11호로 지정되었다. 문화재로 지정되면서 주변 건물을

자유롭게 변경하는 것에 제약이 생겼다. 이 때문에 화재 후 작업장 건립에 어려움을 겪기도 했으나 가마가 문화재로 지정된 바로 그해 11월 경기도

무형문화재 옹기장으로 인정되기도 하였다. 이후 2010년에 국가지정 중요무형문화재 제96호 옹기장 기능보유자로 인정되었다.

제작과정

- 옹기점의 시설로는 수비장(질 좋은 흙을 얻기 위한 시설), 움(작업장), 물레(그릇 제작용 받침틀), 송침(건조시설), 찬간(저장시설),

가마(그릇 굽는 시설) 등이 필요하며 가마의 형태는 경사진 곳에 길게 비스듬히 축조한 등요(登窯)가 일반적이다.

- 옹기제작의 시작은 재료인 점토를 채취하는 일에서부터 시작한다. 채취된 점토는 숙성을 시키고 반죽을 하고 옹기를 성형하기 위해서 흙을

가래떡 모양으로 만드는데 이를 흙가래 만들기라고 한다. 독을 만들기 위해서는 먼저 바닥을 만든다. 일반적인 단지나 독 등을 포함하여 대부분의

옹기는 밑에서부터 위로 쌓아 올라가며 만든다. 이후 몸체를 만드는데 타림질(흙가래를 이용해 맨손으로 기벽을 쌓아 올리는 방법), 수레질(타림질

후에 수레와 도개로 기벽을 쳐서 형체와 두께를 조절하는 과정), 근개질(수레질 후에 마지막으로 기벽을 매끄럽게 다듬는 과정)의 과정을 거치게

된다. 타림질, 수레질, 근개질을 반복해 옹기의 몸체를 완성하면 전을 잡는데 전이란 옹기 아가리 부분의 테두리를 뜻한다. 전을 잡아줌으로써 소성

과정에서 아가리가 뒤틀리지 않도록 견고하게 해준다. 이후 무늬를 넣고 옹기 형태가 완성되면 물레에서 떼어내기 위해 밑가새로 바닥 둘레를 깎는데

이를 ‘밑 가신다’고 한다.

- 옹기 성형이 끝나면 건조를 위해 물레에서 옹기를 들어내고 건조와 시유를 한다. 시유는 유약을 입히는 것으로 옹기장들은 ‘잿물 칠한다’

혹은 ‘잿물 입힌다’라고 한다. 건조는 시유 전 초벌 건조와 시유 후 두벌 건조로 나누어진다. 이후 가마재임을 하게 되는데 이는 소성을 위해

옹기를 가마에 쌓는 것을 뜻한다. 이후 옹기 소성작업이 진행되는데 옹기 소성은 화목을 준비하는 것으로 시작된다. 피움불(보통 3~4일 정도

때지만 옹기, 가마, 기후의 상태 등에 따라 기간이 달라진다.)에서 온도를 높여 가면 중불로 들어서고 이때부터 화목으로 참나무가 아닌 소나무를

사용하게 된다. 중불을 계속 키워서 하루 정도 지나면 큰불로 들어선다. 큰불은 옹기에 칠한 잿물을 녹일 수 있도록 1000℃ 이상 화도를 높이는

단계이다. 큰불을 계속 키워서 가마 안의 온도를 1200℃ 가까이 높여 나간다. 가마를 식히고 난 후 옹기를 꺼내기 위해 화문을 허문다.

통가마에서 전통 방식으로 소성했을 때 제대로 굽힌 것이 50%이상만 되면 성공한 것이라고 한다. 화목으로 소성하면 동일한 가마라고 하더라도 외부

환경과 불을 다루는 옹기장의 능력, 화목의 상태 등 변수가 많아 일률적인 결과물을 장담하기 어렵기 때문이다.

7) 옹기 소성

8) 질가마 소성

9) 가마 벽쪽에 창솔넣기

10) 소성된 옹기

약력

- 1941년경기도 안성시 보개면 출생

- 1996년기능전승자 96-8호 옹기장

- 2000년경기으뜸이 옹기장

- 2002년경기도 무형문화재 제37호 옹기장 인정

- 2002년대한민국산업포장

- 2004년경기도 문화상 수상

- 2010년중요무형문화재 제96호 옹기장 기능보유자 인정

|